江ノ川上公園 書碑

- HOME

- -

- 江ノ川上公園 書碑

担当 : 安芸市立書道美術館 / 掲載日 : 2025/02/17

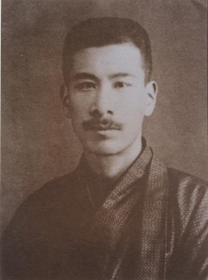

川谷 横雲 (かわたに おううん 本名・廣次) 1874年~1954年

明治7(1874)年、川北村横山(安芸市)に生まれる。高知県尋常師範学校を卒業後、各地の小学校の訓導などを勤める。明治43(1910)年、日下部鳴鶴の門弟となり、12年間の研鑽ののち、独自の書風を樹立した。その後、高知県師範学校、高知県女子師範学校などで書道を指導し、多くの子弟を世に送り出し、県内外を問わず各種書道会の役員、審査員や高知県書道家連盟会長や高知県書道協会長などを歴任。謹厳実直、清廉潔白な人柄は多くの県民から親しまれ、名所旧跡を示す石柱や看板などにも横雲揮毫のものが数多く残っている。

| 川谷横雲先生書碑 「透徹極其意」(とうてつそのいをきわむ) | |

| 意味 | 徹底的に奥義を極めるまでやり抜く 原文「貫穿(かんせん)透徹極其意」(書道美術館蔵) |

|---|---|

| 作品 | 昭和16年 67歳のときの作品 |

| 建立 | 昭和62年5月 横雲先生書碑建立委員会 福原云外撰 松岡雲峰書 |

| 場所 | 江の川上公園 |

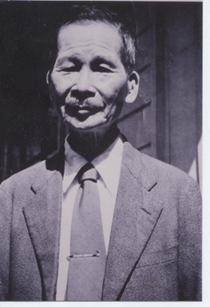

川谷 尚亭 (かわたに しょうてい 本名・賢三郎) 1886年~1933年

明治19(1886)年、川北村横山(安芸市)に生まれる。兄は横雲。安芸第三中学校(現安芸高校)卒業後、一時川北村役場に勤務。のち上海の東亜同文書院に留学、病気のため故郷に帰り川北村小学校の教員になった。兄横雲の勧めで近藤雪竹に師事。1日に5合(900ml)の墨と水を使う練習を重ね、雪竹門下の麒麟児といわれ注目された。

大正7(1918)年上京し、日下部鳴鶴、丹羽海鶴、比田井天来らの薫陶を受ける。大正13(1924)年大阪に移り、甲子書道会をおこし雑誌『書之研究』を創刊。以後亡くなるまでの8年間、書の研究と普及に精力的に取り組み、我が国近代書道の先駆的役割を果たした。

| 川谷尚亭先生書碑 「瀟灑風流」(しょうさいふうりゅう) | |

| 意味 | 清くさわやかで、みやびやかなこと |

|---|---|

| 作品 | 大正15年夏、北山越えで帰阪の途中、阿波池田の旅館で小休したとき、野村自動車の運転手の労をねぎらって書き与えたもの。筆を2本あわせて書いたという。 手島泰六氏所蔵。 |

| 建立 | 昭和62年5月 不乗南新人 撰・書 |

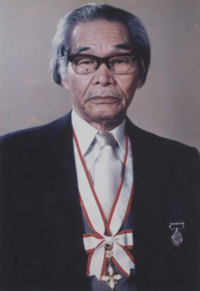

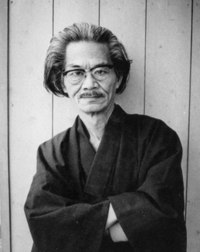

手島 右卿 (てしま ゆうけい 本名・南海巍) 1901年~1987年

明治34(1901)年、安芸市に生まれる。大正4(1915)年14歳の年、川谷尚亭の門をたたき、師逝去の後は昭和10年に上京、比田井(ひだい)天来(てんらい)の門下となる。その後、次第に頭角を現し、以後、日展の参事や審査員、独立書人団代表とめざましい活躍をみせる。

「書は人間の霊知の所産である」として、東洋的な精神性と現代感覚を融合した「象書」を創始。昭和33年(1958)、ブリュッセル万国博「近代美術の50年展」に日本代表として指定出品された「抱牛」は、最高殊勲金星を受け、一躍世界の注目を集め、書道芸術の国際的評価を高めるきっかけとなる。昭和62年(1987)没、享年86歳。高知県名誉文化賞・安芸市名誉市民・文化功労者。

| 手島右卿先生書碑 「抱牛」(ほうぎゅう) | |

| 意味 | 素朴で野性的でどっしりしたこと 愛弟子の小林抱牛に雅号を与えたことに由来している。 |

|---|---|

| 作品 | 昭和33年ブリュッセル万国博「近代美術の50年」に指定出品、最高殊勲金星を受ける。 国立東京近代美術館収蔵。 |

| 建立 | 昭和63年3月 手島右卿先生書碑建立委員会 撰文 日本芸術院院長 有光次郎 題字 文化功労者 金子鷗亭書 碑文 東宮御所 進講 桑原翠邦書 |

髙松 慕眞 (たかまつ ぼしん 本名・宗録) 1908年~1977年

明治41(1908)年、手島右卿の次弟として、安芸市に生まれる。川谷尚亭に師事し書道芸術院審査員等を務め、昭和22年墨線美術協会創設。昭和47年に出版した「迂人の軌跡」は高知県出版文化賞を受けた。主義や考えを貫く意志と気骨はひょうひょうとした人柄と相まって「ぼしんさん」と呼ばれ親しまれた。享年69歳。

| 髙松慕眞先生書碑 「真空無迹」(しんくうむせき) | |

| 意味 | 中は真空で何もない真白である |

|---|---|

| 作品 | 昭和44年制作 |

| 建立 | 1999年11月12日 髙松慕眞先生書碑建立委員会 題字 福原云外 撰・書 田中白歩 |

南 不乗 (みなみ ふじょう 本名・新人) 1914年~1991年

手島右卿の末弟として、大正3年(1914)安芸市に生まれる。川谷尚亭に師事。昭和56年、郷里安芸市に全国初の公立書道美術館を建設すべく奔走、自ら多数の作品を制作、寄贈し、物心両面にわたる援助を惜しまなかった。

「現日会」同人代表、「山草会」代表として常に在野精神に富み、終生、土佐の風土と気質を愛した氏が心血を注いだ安芸市立書道美術館は、毎年「全国書展」を開催、郷土の大きな文化遺産となっている。

平成3年(1991)没、享年77歳。安芸市名誉市民。長兄の手島右卿、次兄の髙松慕眞とともに手島三兄弟と謳われ、現代書道の普及と発展に輝かしい足跡を残した。

| 南不乗先生書碑 「幽貞」(ゆうてい) | |

| 意味 | 奥深く正しい |

|---|---|

| 作品 | 昭和44年現代書道二十人展に出品した作品 |

| 建立 | 平成3年5月 南不乗先生書碑建立委員会 撰題字・碑文 戸田提山書 高知県立美術館所蔵 |

| 書道美術館前書碑 書道美術館建設由来碑 「望雲」(ぼううん) |

|

| 意味 | 旅先から親を思う |

|---|---|

| 作品 | 南不乗書 |

| 建立 | 昭和61年2月 碑文 山崎大抱 書 |

安芸市立書道美術館 〒784-0042 高知県安芸市土居953-イ

電話:0887-34-1613